La bataille du col de Kasserine en février 1943 représenta le premier affrontement majeur entre les forces allemandes et américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet engagement fut un sévère rappel à l’ordre pour les chefs militaires américains. L’assurance initiale des États-Unis après l’Opération Torch s’effondra brutalement face aux forces de l’Axe, dirigées par le maréchal Erwin Rommel, qui infligèrent une cuisante défaite. Dans plusieurs affrontements dans les montagnes de l’Atlas, au centre-ouest de la Tunisie, du 19 au 24 février, des troupes américaines peu préparées reculent dans la confusion. Les faiblesses structurelles apparurent clairement : logistique défaillante, troupes inexpérimentées, déploiements fragmentés et commandement inefficace provoquèrent une défaite qui ébranla le moral américain et dissipa l’illusion d’une victoire aisée en Afrique du Nord. Si la bataille est d’abord perçue comme un échec face à un adversaire puissant, l’Axe ne parvint pas à tirer pleinement profit de ce succès initial. Au contraire, les Alliés s’adaptèrent et consolidèrent finalement leur contrôle en Afrique du Nord, acquérant une expérience précieuse avant les phases ultérieures du conflit. Loin d’être un simple fiasco, cette bataille fut en réalité une étape cruciale d’apprentissage.

Le chemin vers Kasserine

La bataille faisait partie de la phase finale de la campagne alliée en Afrique du Nord. Cette campagne s’inscrivait dans la stratégie alliée « Allemagne d’abord », qui faisait de la défaite des nazis la priorité absolue. Lors de la conférence d’Arcadia à Washington entre décembre 1941 et janvier 1942, le général George C. Marshall recommandait une invasion rapide de l’Europe occidentale par la Manche dès 1942. Constatant que les Alliés n’étaient pas prêts pour une opération aussi complexe, le Premier ministre britannique Winston Churchill et les dirigeants britanniques favorisèrent d’abord une invasion de l’Afrique du Nord française. Cette approche permettait d’intégrer les forces françaises libres, de soulager la pression sur les troupes britanniques en Égypte et de démontrer au public américain que les États-Unis prenaient activement le combat face à la Wehrmacht. Elle répondait aussi aux exigences soviétiques d’ouvrir un second front. Le président Franklin D. Roosevelt préféra la stratégie méditerranéenne proposée par Churchill, délaissant ainsi le plan initial de Marshall.

Après plusieurs mois de préparatifs, une force alliée composée de 80 000 Américains et 20 000 Britanniques lança l’Opération Torch le 8 novembre 1942. Le lieutenant-général Dwight D. Eisenhower commandait cette opération globale, tandis que l’amiral britannique Andrew Cunningham dirigeait les opérations navales, et que le lieutenant-général Kenneth Anderson supervisait les forces terrestres britanniques rattachées à Eisenhower.

Opération d’envergure, Torch mobilisa trois armadas et des débarquements amphibies à proximité de Casablanca au Maroc, ainsi qu’à Oran et Alger en Algérie française. Ce fut la plus grande opération amphibie et la plus complexe jamais réalisée à ce moment. La force occidentale ayant débarqué au Maroc venait directement des États-Unis. Après avoir rapidement pris le contrôle des principaux ports, routes et aérodromes face à une résistance française réduite, les Alliés concentrèrent leurs efforts vers l’est. Le 23 novembre, des unités mécanisées lancèrent la « course vers Tunis » visant à prendre le port stratégique de Tunis et à empêcher un renforcement des forces de l’Axe en Tunisie.

Les forces alliées convergèrent donc vers la Tunisie occupée par l’Axe, la 8e Armée britannique de Bernard Montgomery progressant vers l’ouest depuis l’Égypte, tandis que le IIe corps américain, commandé par le major-général Lloyd R. Fredendall, avançait vers l’est depuis l’Algérie. L’objectif allié était de coincer les forces de l’Axe entre ces deux fronts. Malgré un effectif d’environ 32 000 hommes dans la zone, le IIe corps américain se retrouva mal positionné pour défendre un terrain montagneux et accidenté, d’autant plus que ses commandants n’avaient pas effectué eux-mêmes de reconnaissance sur place. Parallèlement, les renforts de l’Axe dans le secteur tunisien atteignaient près de 100 000 soldats. Rommel, surnommé plus tard « le Renard du désert » pour son habileté à mener les forces germano-italiennes en Afrique, vit une opportunité en face de troupes américaines inexpérimentées. Craignant surtout une manœuvre américaine de Gafsa vers Gaves, Rommel prépara une offensive contre le IIe corps américain afin de retarder la jonction alliée à Tunis.

Sur le terrain, les Alliés alignaient à peu près leurs forces avec le V Corps britannique au nord, le XIX Corps de Louis-Marie Koeltz – composé de deux divisions françaises libres nouvellement formées – au centre, et le IIe corps de Fredendall au sud. Le 168e régiment d’infanterie, rattaché à la 34e division d’infanterie au sein du IIe corps, illustre bien le manque de préparation et l’emploi dispersé des troupes américaines. Isolé sur les hauteurs à l’est de Sidi Bou Zid, près du col de Faid et attaché à la 1re division blindée, il souffrit de problèmes importants de commandement et de contrôle. Le reste de la 34e division, l’une des premières divisions américaines déployées en Europe, tenait le secteur nord.

Le système de remplacement américain encore embryonnaire montra aussi ses limites avant même le début des combats. Par exemple, au col de Faid, le 168e régiment reçut 450 nouveaux soldats quelques jours avant les affrontements, dont beaucoup n’avaient jamais suivi un entraînement de base et manquaient même d’armes. Ce régiment réceptionna ses premiers bazookas seulement le 12 février et apprit à les utiliser face aux premières attaques blindées allemandes dès le 14. La situation fut aggravée par la dispersion des unités sur un terrain accidenté, provoquant des lacunes dans la supervision des troupes par leurs commandants. Certaines unités été éclatées sur plusieurs secteurs sans procédures claires de rapport. Ainsi, le Combat Command A de la 1re division blindée fut déployé sur un front de 48 kilomètres allant de Sbeitla à Kasserine, voire jusqu’à Haidra, entraînant une dispersion des forces et une coordination difficile.

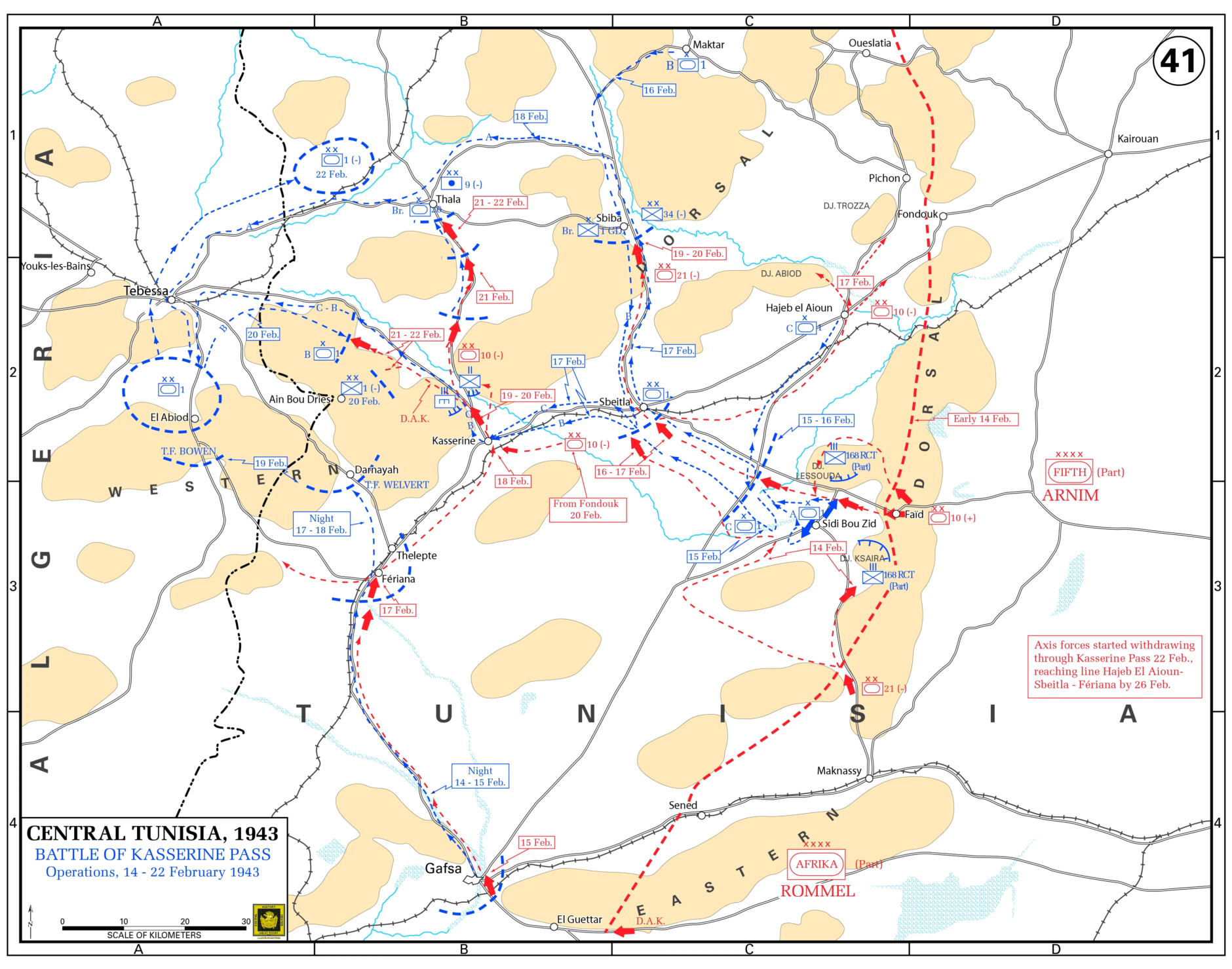

Rommel sentit l’opportunité de prendre la ville de Tebessa à l’ouest des positions américaines. Le 30 janvier, un gruppen de la 21e division blindée effectua une reconnaissance musclée et attaqua environ 1 500 soldats du XIX Corps français et des éléments de la 1re division blindée américaine déployés en avant près du col de Faid. Après une défense déterminée mais vaine, les Alliés durent reculer. Le 14 février, plus à l’ouest, à Sidi Bou Zid, les 10e et 21e divisions blindées allemandes affrontèrent le 168e régiment d’infanterie et le Combat Command A de la 1re division blindée, infligeant une défaite qui força Fredendall à concentrer ses forces sur les cols de Kasserine et Sbiba pour protéger les dépôts alliés vitaux.

Le déroulement de la bataille

Rommel identifia un point faible dans le dispositif allié, entre la première armée britannique au nord et le IIe corps américain au sud-ouest. Son plan, nommé Opération Morgenluft, visait à saisir des dépôts de ravitaillement et perturber la montée en puissance alliée en Afrique du Nord. Après les attaques initiales à Sidi Bou Zid le 14 février, les forces allemandes lancèrent leur offensive principale dans le col de Kasserine le 19 février, repoussant les Alliés sur environ 80 kilomètres et infligeant plus de 2 500 pertes. La 1re division blindée et des éléments de la 1re division d’infanterie s’effondrèrent sous l’assaut, perdant rapidement Sbeitla, tandis que le Renard du désert manœuvrait habilement pour contourner les positions américaines.

L’élan de l’offensive de l’Axe se poursuivit lorsque Rommel pivota vers le nord-ouest en direction du col stratégique de Kasserine, une brèche de deux kilomètres de large dans la chaîne atlasique. Situé dans le secteur américain, le col offrait une voie d’approche essentielle vers Tebessa et d’autres dépôts alliés. Le 19 février, les forces allemandes pénétrèrent dans le col et submergèrent les postes américains faiblement retranchés, provoquant une retraite désordonnée. Simultanément, la 21e division blindée se déplaça vers le col de Sbiba, 48 kilomètres au nord-ouest, mais les forces britanniques repoussèrent cette attaque grâce à un feu d’artillerie concentré, permettant aux Alliés de renforcer leurs défenses à l’ouest. Le 21 février, en avançant vers Thala et Haidra, les Allemands rencontrèrent une résistance accrue, notamment des éléments de la 6e division blindée britannique et des unités d’artillerie américaines de la 9e division d’infanterie. En seulement quatre jours, la 9e division avait parcouru plus de 1 280 kilomètres, et son artillerie joua un rôle décisif dans l’arrêt de la progression allemande à Thala grâce à un tir concentré. À partir du 22 février, l’aviation américaine commença à harceler les colonnes allemandes et leurs arrières, aidée par la Royal Air Force, contribuant à briser le ravitaillement et à soutenir les contre-attaques alliées sur le terrain.

Les derniers jours de la bataille, du 21 au 24 février, virent les forces américaines retrouver leur stabilité grâce à un appui d’artillerie intensifié. L’offensive allemande s’essouffla alors que les Américains se réorganisaient près de Tebessa, bloquant l’avance allemande vers le nord-ouest aux abords des villes de Sbiba, Thala et du col de Kasserine. Malgré quelques tentatives pour exploiter leurs acquis, les forces de l’Axe durent faire face à un étirement de leurs lignes d’approvisionnement, des pénuries de carburant et une résistance alliée de plus en plus organisée. Rommel reconnut la limite de son offensive et se retira vers la chaîne orientale pour concentrer la défense de la ligne Mareth et des positions côtières autour de Tunis et Bizerte le 23 février. Deux jours plus tard, les Alliés récupérèrent le col de Kasserine.

Le bilan humain fut lourd : environ 10 000 pertes alliées, dont 6 500 Américains, contre seulement 1 500 pertes ennemies. Malgré ce déséquilibre numérique, la bataille s’acheva sur un retrait allemand et la prise de Tunis par les Alliés, effective le 7 mai 1943.

Carte fournie par le Département d’Histoire et d’Études militaires de l’Académie militaire des États-Unis

Une impulsion au changement

La bataille de Kasserine révéla que l’armée américaine avait encore beaucoup à apprendre sur la guerre de manœuvre moderne. Avant ce combat, les unités s’étaient entraînées de manière isolée avec un minimum de préparation aux complexités des opérations interarmes. Les communications entre blindés et infanterie étaient peu fiables, et l’appui aérien rapproché demeurait insuffisant jusqu’à bien plus tard dans la guerre. Au début du conflit, l’armée américaine disposait de chars sous-armés et sous-motorisés, sans doctrine éprouvée, tandis que l’aviation de l’Armée – ancêtre de l’US Air Force – privilégiait les bombardements stratégiques en Europe à l’appui direct en Afrique du Nord.

De plus, aucun plan opérationnel unifié ne coordonnait réellement les forces britanniques, américaines et françaises au combat. Les commandants britanniques minimisaient l’expertise américaine en raison de leur inexpérience au combat. En l’absence d’un commandement unifié, Fredendall dépendait du général Anderson dans une chaîne de commandement confuse, tandis que les unités aériennes opéraient sous des autorités séparées. Fredendall aggravait la situation en installant son quartier général trop éloigné du front. Cette structure diffuse ralentit la communication et la coordination entre les Alliés, permettant à Rommel d’exploiter les failles et de faire chuter les positions américaines à Faid, Sbeitla et Kasserine, sans qu’aucun commandant allié unique ait l’autorité ou la conscience de la situation pour organiser une défense coordonnée.

Kasserine fit également évoluer la logistique américaine. Les réseaux routiers locaux défaillants, la pénurie de véhicules et les lignes de ravitaillement surchargées aggravèrent les difficultés initiales. Après la bataille, les Alliés investirent dans l’amélioration des infrastructures de transport, créant des dépôts avancés et augmentant leur mobilité avec plus de 4 000 camions supplémentaires. Ils améliorèrent routes, voie ferrée, approvisionnement aérien et opérations portuaires, renforçant ainsi leur chaîne logistique en Afrique du Nord.

Le soutien aérien allié souffrit aussi d’un manque de coordination entre air et sol, d’une fragmentation des commandes et d’une doctrine d’appui rapproché encore naissante. Au début de la bataille, les avions américains étaient peu présents, laissant la supériorité aérienne aux Allemands. Le major-général Carl Spaatz, commandant des forces aériennes alliées en Afrique du Nord-Ouest, et Fredendall s’opposèrent sur l’emploi de la puissance aérienne : Spaatz privilégiait les attaques sur les aérodromes, parcs blindés et convois ennemis, tandis que Fredendall exigeait une « ombre aérienne » protectrice pour les troupes au sol. Spaatz imposa sa vision, conduisant à l’élaboration du manuel FM 100-20 « Commandement et emploi de la puissance aérienne », qualifié de « déclaration d’indépendance » de l’aviation tactique américaine. Ce doctrine prônait un contrôle centralisé de la puissance aérienne opérant de façon autonome, plutôt que sous contrôle direct du commandement terrestre, lequel devait désormais transmettre ses demandes par des officiers de liaison air-sol pour garantir rapidité et coordination.

Enfin, Kasserine mit en lumière les difficultés de la guerre en coalition, notamment le principe fondamental d’unité de commandement. L’absence de planification intégrée, le manque de confiance entre états-majors nationaux et des lignes d’autorité décousues entravaient la coordination des opérations défensives. Fredendall fut souvent désigné comme bouc émissaire pour les erreurs, mais il subissait surtout les limites d’un commandement allié fragmenté et confus. Après la bataille, Eisenhower réorganisa la structure de commandement allié sous le 18e groupe d’armées dirigé par le général britannique Harold Alexander, nommant le général George S. Patton à la tête du IIe corps américain, unifiant ainsi le commandement.

De la défaite à l’opportunité d’apprentissage

Au fil des décennies, le regard historique a évolué sur la bataille du col de Kasserine, désormais perçue moins comme un fiasco total que comme une étape essentielle d’apprentissage pour l’armée américaine. George F. Howe, dans son histoire officielle de la guerre, décrit la bataille comme un combat intense où un IIe corps américain novice fut mis en déroute, pointant inexperience, dispersion des forces et problèmes de commandement, mais sans basculer dans le catastrophisme. À l’inverse, certains récits ont accentué l’aspect humiliant de Kasserine, renforçant la réputation d’invincibilité de Rommel.

Des historiens plus récents comme Robert Citino, Carlo D’Este et Rick Atkinson tempèrent cette interprétation en soulignant la résistance opiniâtre des soldats américains, l’efficacité dévastatrice de l’artillerie US et le fait que les forces de l’Axe se retirèrent finalement. Sous cet angle, Kasserine apparaît comme une véritable « baptême du feu » révélant des failles mais aussi une certaine résilience accélérant l’évolution de l’armée américaine vers une formation de combat plus efficace.

Les leçons du col de Kasserine

Les enseignements de Kasserine restent d’actualité. Le manuel FM 3-0 de l’armée américaine rappelle aujourd’hui des principes ignorés dans les montagnes tunisiennes : unité de commandement, manœuvre décisive et coordination interdomaines des feux. Les défis de l’interopérabilité multinationale sont aussi toujours présents, informant la doctrine actuelle des armées américaines et alliées. Si les contextes opérationnels changent, la bataille illustre cinq réalités pérennes de la guerre.

Unité de commandement et intégration des forces

En Tunisie, cette unité faisait défaut, la structure alliée ressemblant à une coalition lâche sans synchronisation ni confiance mutuelle. La doctrine moderne insiste sur l’importance d’une « unité d’effort » coordonnée entre forces et services. Le manuel FM 3-0 détaille comment les forces terrestres doivent s’intégrer aux capacités alliées et interarmées pour éviter les déploiements fragmentés comme à Kasserine. Comme lors des guerres en Irak et Afghanistan, les conflits futurs exigent des coalitions multinationales capables d’opérer avec des réseaux interopérables et une autorité claire.

Entraînement réaliste et expérience

Début 1943, la plupart des soldats américains n’avaient jamais vu le combat ni été formés dans des conditions proches du champ de bataille réel. Kasserine démontra que les forces alliées peinaient à s’opérer en une force unifiée. Plus d’entraînements conjoints à l’échelle divisionnaire auraient permis de mieux coordonner les unités. L’armée américaine contemporaine fait face à un défi comparable avec un déficit d’expérience dans les opérations à grande échelle. Seuls un entraînement rigoureux et réaliste ainsi que des exercices multinationales réguliers permettront de préparer une première bataille réellement décisive.

Logistique, survie et soutien sous le feu

Indépendamment de la sophistication technologique, la victoire repose sur la capacité à déplacer, ravitailler et renforcer les forces. À Kasserine, les lignes logistiques fragiles compliquèrent les opérations initiales, tandis que l’attaque allemande sur les ravitaillements fut décisive. Aujourd’hui, l’armée applique la notion de « logistique contestée », adaptant ses méthodes pour disperser, sécuriser et renforcer ses capacités de soutien avec des stocks avancés et des réserves stratégiques. La vérité de Kasserine demeure : celui qui soutient sa ligne de front tout en perturbant l’ennemi détient l’avantage.

Présence du commandement

Le chaos de Kasserine révéla l’importance d’un leadership efficace. Les commandants doivent être proches du front, informés et décisifs. Fredendall restait trop éloigné, déconnecté du réel, perdant la confiance de ses subordonnés par son absence et son micro-management. Patton, son successeur, réinstaura immédiatement l’ordre et dirigea au plus près du combat. Même à l’ère numérique, la conscience situationnelle et la confiance restent cruciales. La doctrine moderne du commandement de mission favorise la décentralisation, mais aucun système ne remplace un chef visionnaire et présent.

Adaptabilité

Le dernier et peut-être plus important enseignement est celui de l’adaptabilité, non seulement des unités, mais de toute l’institution. Face à la perspective d’un conflit majeur, les États-Unis doivent intégrer avant le combat une culture d’apprentissage continu, de prévision des échecs et d’ajustement rapide. À Kasserine, les unités américaines, notamment par leur artillerie, répondirent rapidement pour contenir l’offensive ennemie.

Conclusion

Malgré l’accent historique mis par l’armée américaine sur l’idée de « gagner la première bataille », la véritable épreuve d’une armée réside dans sa résilience et sa capacité d’adaptation sous le feu. Les premières batailles sont rarement décisives. La guerre tend souvent vers une lutte d’usure prolongée. En préparant « la première bataille », les responsables militaires doivent prioriser des forces flexibles, adaptables et capables d’absorber la défaite pour rebondir. Plutôt que de laisser un revers initial dicter leur destinée, l’armée de 1943 sut apprendre et évoluer. L’expérience montre que l’échec enseigne souvent plus que la réussite. Les militaires actuels auraient tout intérêt à s’en souvenir.

Il s’agit donc pour l’armée américaine de s’examiner avec rigueur pour que lors d’un prochain « baptême du feu », elle puisse s’adapter et l’emporter. Ce n’est pas une question de savoir si une défaite sur le champ de bataille surviendra, mais quand. Pour les forces américaines d’aujourd’hui, et tout particulièrement l’armée de Terre, la bataille du col de Kasserine offre plus qu’un avertissement : un véritable guide à travers une percée étroite.

Robert F. Williams, Ph.D., historien de recherche pour l’Army University Press à Fort Leavenworth, Kansas, a obtenu son doctorat de l’Ohio State University en 2023 après une carrière de sous-officier d’infanterie. Il est l’auteur de The Airborne Mafia : The Paratroopers Who Shaped America’s Cold War Army.

Photo : Archive du Signal Corps via Wikimedia Commons